企業のデータ活用がますます重要視される今、私たちが提供するデータ分析ツール「HEARTCOUNT」を通じて、日々強く感じることがあります。それは、成功の裏には必ず“トライ&エラー”の積み重ねがあるということです。

しかし、多くの現場では「失敗=悪」と捉えられがちです。成功を追い求めるあまり、挑戦や実験を避けるケースも少なくありません。

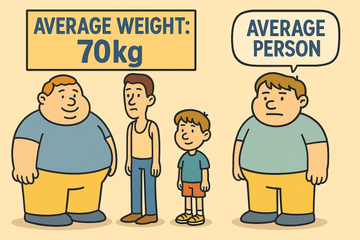

1年かけて行う一度きりの分析よりも、毎月小さな挑戦と失敗を繰り返しながら1年後に積み上がった知見のほうが、確実に成功に近づけると思いませんか?

本当に成長を生むのは、“意図的に失敗をデザイン”し、そこから学びを得る姿勢です。

まだ5年後の売上予測をしていますか?

データ分析の現場で、「一度の分析で完璧な答えを出す」ことはほとんどありません。なぜなら、データには常に不確実性があり、分析の本質は 仮説を立てて検証を繰り返す実験プロセスだからです。

かつては「5年後の売上を予測したい」といった相談も多くありましたが、最近では少なくとも私たちのお客様から、こうした声は全く聞かれなくなりました。これは、多くの企業がデータ分析の役割と限界を正しく理解し始めている証拠です。

はっきり言えるのは、今のように変化の激しい時代において、長期予測は当たりません。

重要なのは、直近のデータから傾向を捉え、素早く次のアクションにつなげることです。そして組織全体が「成功も失敗も等しく学びに変える」文化を持つこと。これにより、チームは挑戦を恐れず、組織の成長スピードは飛躍的に高まります。

どうやって失敗をデザインするか?

失敗を恐れない組織文化は、簡単には生まれません。多くの企業が「挑戦しよう」と言いながらも、現場では「失敗できない空気」が漂っています。

そこで大切なのは、「意図的に小さな失敗を設計する」ことです。

失敗は偶然ではなく、計画的に起こすことができます。

たとえば、次のような3つのステップです。

1.小さな実験を設定する

既存な当たり前なことを「変えたらどうなるか?」という仮説を立て、

短期間・小規模で実践してみます。失敗しても大きな損失にならない範囲を意識します。

例えば、

- 今まで月単位でみるレポートをあえて週単位で確認してみる

- ターゲットのペルソナを疑って、違うペルソナで試す

- メール配信の施策を一回だけポストカードにしてみる

2.フィードバックを即座に回す

分析や実験の結果はすぐにチームで共有し、「ほかにできることはないか」「なぜうまくいかなかったか」を対話します。

ここで重要なのは、その時感じた自分の意見に固執するのではなく、前に進めるためにプロセスを改善する視点を持つことです。

例えば:

- 分析結果はスクリーンショットやリンクをSlackで即共有し、数人で10分間のミーティングを実施

- 新しいキャンペーン施策なら、3日以内に改善会議を設定して次の一手を決める

3.次の改善策を素早く実行する

データをみることを習慣化し、気づきをもとに新しいアプローチをどんどん試すことで、改善サイクルが高速化します。

例えば、

- 顧客アンケート結果を見て翌週から対応フローを微修正

- 出荷遅延の要因を分析し、改善策をその日のうちに現場へフィードバック

こうしたサイクルを日常業務に組み込むことで、

現場は「失敗=学び」と捉えるようになり、組織全体の俊敏性が高まります。

HEARTCOUNTが支援する「失敗のデザイン」

HEARTCOUNTは、実験と学びのサイクルを回すために最適化されたツールです。私たちはこの仕組みを実現するために、あえていくつかのことを「諦めています」。

諦めていること その1:ビッグデータ依存

BI機能として大容量データの可視化には対応していますが、分析関連の機能はスモールデータを中心に設計されています。今は多くの現場で必要とされるのは、コロナ以後の数年のデータから見える変化を素早く捉えることです。

HEARTCOUNTの分析機能は、膨大なデータを処理するよりも、分析に最適な集計済みのデータから価値を引き出すことにフォーカスしています。

諦めていること その2:AI任せの分析

AIの時代だからこそ、データ分析はAIに頼りすぎてはなりません。

AIは効率化の強力なサポートになりますが、現実的に「AIが出した分析結果がそのまま正解」というのは体感的に3割未満と、まだまだ少ないのです。

整備されたデータと正しい指示文、さらにAIの分析結果を正確にレビューできるノウハウがなければ、AIの分析結果を信じて使うのは危険です。

HEARTCOUNTは、ブラックボックス化するAIが出す結論ではなく、ユーザと対話するプロセスで、なにについて分析したいのかを理解し、参考になるような結果を多く提示する仕組みです。

また、人が結果を理解・検証できる形と機能を提供しています。AIが出した結果をさらに自由に掘り下げたり検証したりできるよう設計されています。

諦めていること その3:結論の自動化

分析結果をもとに「どう判断し、何を決めるか」はあくまで人間です。データだけでは決められない現場の状況や文脈を知っているのはあなたです。

HEARTCOUNTは、データから気づきを得るための機能を提供し、意思決定を補助することに徹しています。結論を出すのは、常にユーザーです。

こうした諦めがあったこそ生まれたHEARTCOUNTの価値

✅ 即時性:スモールデータ活用で分析時間を大幅に短縮し、迅速な意思決定をサポート

✅ 深掘り力:「なぜ」に迫る分析機能で仮説検証を加速

✅ アクション指向:具体的な行動につながる豊富な結果とアウトプット

試行錯誤を高速で回すことで、小さな失敗を重ねながらも、成功への道筋を柔軟に修正できるからです。ゆっくりとした意思決定では、環境変化に対応できず、大きな失敗につながりやすいのです。

HEARTCOUNTは、挑戦と失敗のサイクルを高速化し、組織が意図的に学びを積み上げられる環境をつくります。

HEARTCOUNT と一緒に「社内文化」を見直しましょう

今の日本企業が真にデータドリブン経営を実現するには、次の3つが鍵です。

- 失敗を恐れない文化を築く

- 迅速なフィードバックを得る仕組みを持つ

- 改善策をスピーディに実行する

HEARTCOUNTは、単なる分析ツールではなく、挑戦する企業の“成長パートナー”です。失敗を価値に変える文化づくりを支援します。

ぜひ一度、「意図的に失敗をデザインする」という発想を、HEARTCOUNTで体験してみませんか?